フリースクールの種類7つを解説!子どものタイプに合わせた選び方も解説 更新時間 2026.01.08

フリースクールには学習支援だけでなく、子ども一人ひとりのペースや個性に合わせた多様な種類があります。

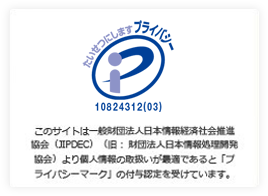

文部科学省の調査によると小中学生の不登校生徒は約34.6万人と過去最多で、それに対しフリースクールは全国に474確認されています。(参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査 」)

出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援について」

しかしフリースクールによって、子どもが安心して過ごせように機能するところや、進学を目指して学習支援をするところ、家でも学べるオンライン型など種類が様々です。

そのため、「どのフリースクールが自分の子に合っているのか」 「費用や出席扱いはどうなっているのか」と悩む保護者も少なくありません。

この記事では、フリースクールを「分類×種類」に分けて詳しく解説するとともに、子どもの性格や状況に合わせた選び方のポイントを詳しく紹介します。

さらに、フリースクールの費用相場や失敗しない選び方、出席扱いもあわせて解説します。

子どもに最適なフリースクールを見つけたい方は必見です。

フリースクールの種類は3軸に分類できる

フリースクールは一見「自由な学びの場」としてまとめられがちですが、3つの軸で分類すると選びやすくなります。

分類を理解しておくことで、子どもの性格や状況に合ったスクールを効率的に選べます。

【フリースクールの分類3つ】

- 子どもが必要としていること

- 学び方

- 学校・自治体との連携

子どもが必要としていること

フリースクールを選ぶ上で最も大切なのは、子どもにとって必要な支援や環境が提供されているかどうかです。- 子どもが安心して過ごせる環境である

- 学校に戻る意思がある

- 外出に抵抗あるかどうか

- 心理的サポートが必要か

- 進学を目指している、など

子どもが必要とする支援を提供するフリースクールは、「居場所型」「学校復帰・学習支援型」「専門家サポート型」「体験・アクティブ型」の4種類に分けられます。

以下、4種類の特徴等をまとめましたので、目的に合うサポート体制があるか確認してください。

| 種類 | 特徴 | 向いている子ども |

|---|---|---|

| 居場所型 | ・学習よりも安心できる環境の提供 ・ストレスを抱えた子どもがリラックスできる場 ・カウンセリングや心理的サポートを行う | ・いじめやストレスで学校に行けなくなった方 ・学習よりも心のケアが必要な方 |

| 学校復帰・学習支援型 | ・学校の授業についていけない子どもの学習サポート ・高校・大学受験対策を重視 ・個別での学習指導がメイン | ・学校の勉強についていけない方 ・高校・大学進学を考えている方 ・将来的に学歴を取得したい方 |

| 専門家サポート型 | ・心身に病気や疾患を持つ子どもに対して、専門家がサポート ・個々の状況に応じた学習支援 ・社会生活を円滑に送るためのトレーニングを行う | ・学習障害(LD)や発達障害(アスペルガー症候群など)のある方 |

| 体験・アクティブ型 | ・実践的な体験を重視 | ・好きな活動を通じて成長したい方 |

その他、既存の学校とは異なる独自の教育方針を持ち、自由なカリキュラムで学べるオルタナティブスクール型などもあります。

子どもにとって必要なことや目標に応じてフリースクールの種類を適切に絞り、最適な環境を提供するフリースクールを見つけましょう。

学び方

フリースクールでは一般的な通学型の他、「自宅訪問型」「共同生活型」「オンライン型」の3つの学び方があります。| 種類 | 特徴 | 向いている子ども |

|---|---|---|

| 自宅訪問型 | ・スタッフが自宅を訪問し、信頼関係の構築や外出意欲の回復を目指す ・勉強だけでなく、ゲームや運動を共に行うこともある | ・外出が困難な方 ・ひきこもり状態が長引いている方 |

| 共同生活型 | ・スタッフや他の子どもと寮などで寝食を共にしながら、生活全体を支援する | ・ひきこもりから脱却したい方 ・家事力や生活力を身に付けて自立したい方 |

| オンライン型 | ・ネット環境があればどこでも学習できる ・自宅にいながら人とつながる機会を持てる | ・外出が難しい方 ・通学が負担に感じる方 |

また、近年は「ハイブリッド型」を取り入れたフリースクールもあります。

「通学は週に数回で、残りの日はオンラインで学ぶ」など柔軟に調整できるため、子どもの体調や生活リズムに合わせやすいのがメリットです。

学び方の違いは子どもの性格や家庭環境と深く関わりますので、無理なく続けられるスタイルを選びましょう。

学校・自治体との連携

フリースクールによって、学校や自治体との連携状況が異なります。

学校と連携しているフリースクールであれば、出席日数として認められやすく、学校復帰を目指す子どもに有利です。

また、自治体と連携している場合、学費補助や相談窓口の利用が可能なこともあります。

以下に、学校・自治体との連携の有無によるメリットとデメリットをまとめました。

| 連携の有無 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 学校と連携 あり | ・出席扱いされやすい ・学校の授業内容に合わせた学習が可能 ・学校復帰や進学サポートが受けやすい ・教員からの情報提供・相談が可能 | ・スクール独自のカリキュラムの自由度が制限されやすい ・学校のペースに合わせる必要がある場合がある |

| 学校と連携 なし | ・学校の基準に縛られず自由な学習や活動が可能 ・個性や興味に合わせた柔軟なカリキュラムで学べる | ・出席扱いにならない場合がある ・学校復帰や進学のサポートが受けにくい ・学校との情報共有がないため、学習状況が把握しにくい |

| 自治体と連携 あり | ・出席扱いや学費補助など公的支援が受けやすい ・フリースクールの安全性や運営の信頼性が高い ・相談窓口や支援制度が利用可能 | ・行政の方針や制度に沿った運営が求められ、自由度がやや制限される場合がある ・独自の教育方針を完全に反映できない場合がある |

| 自治体と連携 なし | ・独自の運営方針や教育スタイルを自由に設定できる ・個性や興味に沿った柔軟な学びを提供可能 | ・公的支援や補助が受けにくい ・出席扱いや学業上の保証がない場合がある ・運営の信頼性を自身で確認する必要がある |

連携の有無によって出席扱いの可否・進学サポート・公的支援の利用可否などが異なるため、子どもの目標や家庭環境に合わせて判断することをおすすめします。

フリースクールの種類7つ

学び方や種類が多様なフリースクールですが、ここでは代表的な7つの種類について詳しく解説します。

それぞれの特徴や、向いている子どものタイプもまとめていますので参考にしてください。

【フリースクールの種類7つ】

- 居場所型

- 学校復帰・学習支援型

- 専門家サポート型

- 体験・アクティブ型

- 自宅訪問型

- 共同生活型

- オンライン型

フリースクールの基礎知識を教えて!入学までの手順・費用・選び方まで徹底解説

居場所型

居場所型は、学習よりも「子どもが安心して過ごせる場所」を重視したフリースクールです。

自由に休憩したり、遊んだりしながら自分のペースで過ごせるのが特徴。

学校に行きづらい子どもでも通いやすく、心理的負担を軽減できます。

また、安心して過ごせる場所で過ごすことで、自己肯定感を回復しやすい点もメリットです。

人との距離感に不安がある子どもや、学習よりもまず居場所が必要な子どもにおすすめです。

学校復帰・学習支援型

学校復帰・学習支援型は、学校復帰や進学を目指す子ども向けのフリースクールです。

特徴として、学習カリキュラムが整っており、定期テストや受験対策にも対応しています。

学力や生活リズムを整えやすく、学校に戻る準備がしやすい点がメリットです。

進学を希望していたり、出席扱いを重視する場合に向いています。

専門家サポート型

専門家サポート型臨床心理士やカウンセラー、医療従事者が関わるフリースクールを指します。

心理的なケアや発達支援が受けられる点が大きな特徴です。

また、いじめなどのトラブルや不登校の原因に専門的に対応する場合もあります。

不登校や心理的な課題を抱える子どもや、社会性や生活習慣の形成に不安がある子どもにおすすめの環境です。

体験・アクティブ型

学習よりも体験活動や社会活動を重視した、体験・アクティブ型のフリースクールもあります。

キャンプ・農作業などの野外活動や、アート・ボランティアなどさまざまな体験学習を行うことで、社会性や協調性、実生活スキルを身につけやすいです。

また、興味や好奇心を刺激でき、外での活動が好きな子どもや、実践的な学びを通じて成長したい子どもに向いています。

自宅訪問型

スタッフが家庭を訪問し、学習や生活サポートを行う自宅訪問型は、外出が難しい子どもでも受け入れやすいです。

通学が難しくても、スタッフと信頼構築することで学習・相談がしやすくなり、外出への意欲回復を目指せます。

さらに、家庭との連携が取りやすい点もメリットです。

家から出るのが困難な子どもや、体調不良や発達課題がある子どもにおすすめです。

共同生活型

フリースクールの中には、スタッフや他の子どもとの共同生活を通じて生活力や社会性を養うタイプの共同生活型もあります。

寮やシェアハウスの形態が多く、規則を設けて正しい生活習慣を教え込むタイプもあれば、個人の意思を尊重するタイプなどフリースクールによって過ごし方は様々です。

共同生活を通じて自立や生活習慣の形成がしやすく、他者との協調性やコミュニケーション力が自然と身につきます。

ひきこもりから脱却したい子どもの他、社会性や生活力を身につけたい子どもにおすすめです。

オンライン型

コロナ禍を経て、インターネットを活用して自宅で学習や交流ができるオンライン型の需要が急増しています。

ネット環境があればどこでも学習できるので、通学が難しい子どもはもちろん、住まいが遠方の子どもでも通える点が特徴です。

また、自宅から参加できるので通学負担がない点も大きなメリット。

学習のペースや学習時間を柔軟に調整できるので、マイペースに学びたい子どもにおすすめです。

種類別|フリースクールの費用相場【比較表】

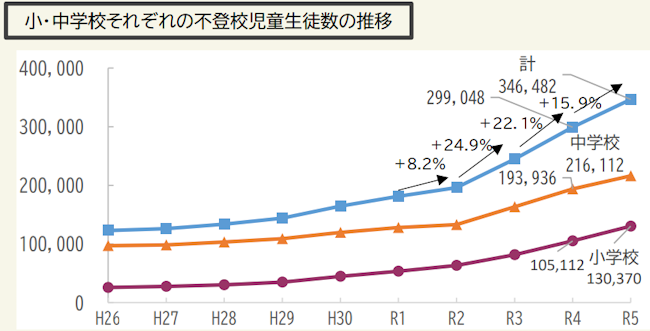

フリースクールにかかる主な費用は「会費(授業料)」「入会金」の2つです。

文部科学省の調査によると、月額会費が平均約3.3万円、入学金は平均約5.3万円になります。(参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」)

出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援について」

また、フリースクールによって納付金が発生する場合や、逆に減免制度を設けている場合があります。

文部科学省の調査データをもとに、1年間にかかるフリースクールの総額費用をシミュレーションしました。

| 内訳 | 費用 |

|---|---|

| 会費(授業料) | 月額3.3万円 |

| 入会金 | 5.3万円 |

| 1年間の総額 | 44.9万円 |

| 3年間の総額 | 124.1万円 |

月額会費が3.3万円、入会金を5.3万円とした場合、1年間の総額は44.9万円です。

3年間通う場合、総額は100万円を超えます。

また、基本費用に加えて、教材費・活動費・送迎などの追加費用するのか、自治体の補助金を利用できるのかなども、事前に細かく確認しておくと良いでしょう。

子どものタイプ別|おすすめフリースクールの種類

フリースクールを選ぶときは、子どもの性格や状況に合わせてタイプを選ぶことが重要です。

ここでは、子どものタイプ別におすすめのフリースクールを紹介します。

【子どものタイプ別|おすすめフリースクールの種類】

- 人との距離感が苦手な場合は「居場所型」がおすすめ

- 進学を考えている場合は「学習支援型」がおすすめ

- 出席扱いを重視するなら「学習支援型」がおすすめ

- 心理的な課題がある場合は「専門家サポート型」がおすすめ

- 家から出られない場合は「自宅訪問型/オンライン型」がおすすめ

- 生活力や社会性を身につけたい場合は「共同生活型」がおすすめ

不登校中におすすめの勉強方法とは?遅れを取り戻す勉強方法やモチベーションを保つ方法を紹介

人との距離感が苦手な場合は「居場所型」がおすすめ

人との距離感が苦手な場合、無理に学習や活動に参加する必要はありません。

安心できる場所で過ごすことが大切なので、居場所型フリースクールがおすすめです。

スタッフが温かく見守る中、少しずつ社会性を育てられます。

居心地が良い場所で過ごすことで、自己肯定感を回復する機会を多く得られる点もメリット。

学校や集団活動が苦手な子どもや、心理的負担を少なくスタートしたい子どもにも向いています。

進学を考えている場合は「学習支援型」がおすすめ

将来的に復学や進学を考えている場合、学校のカリキュラムに沿った学習や受験指導が可能な学習支援型フリースクールを選びましょう。

定期テストや進学準備にも対応している他、学習リズムや生活習慣を整えるサポートをしてくれる場合もあります。

学力面の遅れを取り戻したい、勉強のペースをサポートしてほしいなど、学習意欲が高い子どもにもおすすめです。

不登校から大学進学するには?不登校でも大学へ行く方法を徹底解説!

出席扱いを重視するなら「学習支援型×学校との連携あり」がおすすめ

学校と連携しているフリースクールの場合、フリースクール通学日数を出席扱いとして認めてもらえやすいです。

また、学習支援型であれば、出席日数の確保と学習サポートを同時に行えます。

出席日数を重視する中学生や高校生、学校復帰や進学に向けて正式な記録を残したい子どもにおすすめです。

心理的な課題がある場合は「専門家サポート型」がおすすめ

専門家サポート型フリースクールであれば臨床心理士やカウンセラーが常駐している傾向にあるため、心理的・身体的サポートが必要な子どもにおすすめです。

不登校や発達課題に対応したプログラムがあり、心理的ケアなど個々の状況に応じて専門家による支援を受けられます。

学校でのトラウマを抱えている子どもや心理的なサポートが必要子ども、社会性や生活習慣の形成に不安がある子どもも、安心して学習できます。

家から出られない場合は「自宅訪問型/オンライン型」がおすすめ

家から出られない、あるいは引きこもりの状態が長引いている場合、自宅訪問型またはオンライン型フリースクールがおすすめです。

自宅で学習や相談が受けられるのが大きなメリットで、体調に不安がある場合でも学習機会を得られます。

また、遠方に住まいがある場合でもオンライン型であれば、通学負担を気にせず参加できます。

生活力や社会性を身につけたい場合は「共同生活型」がおすすめ

共同生活型フリースクールでは、共同生活を通して生活習慣や自立力を養えます。

スタッフや他の生徒との共同生活を通して、仲間との協調性やコミュニケーション力を育てやすい点が特徴です。

また、学校や家庭だけでは得られない経験ができる点もメリットと言えます。

集団での生活やルールを学びたい子どもや、自立へのステップを踏みたい子どもにもおすすめです。

フリースクールの失敗しない選び方

フリースクールは種類が多く、選び方を間違えると子どもに合わない環境で過ごすことになりかねません。

ここでは、後悔しないフリースクール選びの6つのチェックポイントを紹介します。

【フリースクールの失敗しない選び方】

- スタッフの専門性を確認する

- カリキュラムの有無を確認する

- 出席扱い実績を確認する

- メンタルケア体制を確認する

- トラブル対応の有無を確認する

- 費用の透明性を確認する

スタッフの専門性を確認する

フリースクールに在籍するスタッフが、心理学・教育・福祉の専門資格を持っているか確認しましょう。

不登校や発達課題のある子どもに対応でき、経験豊富なスタッフがいると安心につながります。

また、スタッフの人数や配置もチェックし、子ども一人ひとりに目が届く体制かを確認することも大切です。

カリキュラムの有無を確認する

学習支援型の場合は特に、学校の内容に沿った学習カリキュラムがあるかを確認しましょう。

カリキュラムがあることで、進学や学校復帰を目指す子どもでも安心して通えます。

なお、体験・居場所型では柔軟な活動内容を重視する場合もあるため、子どもに合ったカリキュラムがあるかを見極めることが重要です。

出席扱い実績を確認する

フリースクールに通った日数が、学校の出席日数として認められるかどうかは重要です。

学校との連携の有無や、連携している場合に出席扱いとなる実績があるかを必ず確認しましょう。

中学生や高校生で、出席日数が進学や卒業資格に影響する場合は事前の確認が必須です。

メンタルケア体制を確認する

子どもが安心して通えるかは、心理的ケアの体制に大きく左右されます。

カウンセラーや臨床心理士が常駐しているか、定期的に相談できる仕組みがあるかをチェックすることが大切です。

心理的サポート体制が整っているフリースクールであれば、不登校や対人不安のある子どもも安心して過ごせ、心の回復と社会性を取り戻すための第一歩を踏み出せるでしょう。

トラブル対応の有無を確認する

学校・友達・スタッフ間でトラブルが起きた場合、適切に対応できる体制があるかを事前にチェックしておくことも重要です。

子どもが安心して過ごすためにも、いじめや暴力、言葉のトラブルなどに関して、明確なルールや対応マニュアルがあるスクールを選びましょう。

公式サイトの情報チェックはもちろん、実際に見学してスクールの雰囲気を確認したり直接質問したり、リアルな口コミもチェックしておくことを推奨します。

費用の透明性を確認する

安心して長期間通わせるためにも、費用の透明性は重要なチェックポイントです。

授業料や入学金、教材費などの費用が明確に示されているかを確認しましょう。

「不明瞭な追加費用がないか」「途中退会時の返金規定があるか」なども必ずチェックすることを推奨します。

フリースクールの種類ごとの出席扱い制度

フリースクールに通う際、多くの保護者が気にするのが「出席扱い」についてです。

フリースクールで出席扱いにある条件は文部科学省によって明確に定められていますが、フリースクールの種類によって「実際に出席扱いとなるか」は異なります。

実際、令和7年の文部科学省の調査では、不登校生徒は過去最多の約35万人である一方、出席扱いが認められた生徒数は約4万人に留まっています。(参照:文部科学省「不登校児童生徒への支援について」)

ここでは、出席扱いの条件や、出席扱いになりやすいフリースクールの特徴を詳しく解説します。

【フリースクールの種類ごとの出席扱い制度】

- フリースクールで出席扱いにある条件

- 学校と連携するフリースクールは出席扱いになりやすい

教育機会確保法とは?法に関する基本方針や今後の課題について紹介

フリースクールで出席扱いにある条件【文部科学省】

令和元年に文部科学省は、フリースクールの出席扱いについて、一定の条件のもと認めることとしました。(参照:文部科学省「「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日」」)

フリースクールで出席扱いとなる条件は以下の通りです。

参照:文部科学省「(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」

- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

- ICT(パソコン、インターネット、遠隔教育システムなど)、郵送、FAXといった方法を使った学習活動であること。

- 自宅などへの訪問による対面指導が適切に行われていること。

- 学習活動は、その生徒の理解度に合わせて作られた計画的なプログラム であること。 ※学習を提供しているのが 民間事業者であれば、その内容が 子どもにとって適切か どうかを学校がしっかり判断すること。

- 校長は、対面指導や学習の様子について、指導担当者からの定期的な報告や、担任・保護者との連絡会などを通じて、状況を漏れなく把握 すること。

- ICT等を使った学習を出席扱いにするのは、原則として、学校外の施設(公的・民間)で相談や指導を受けられない場合に限られること。

- 学習の成果を成績(評価)に反映できるのは、学校が把握している学習の計画や内容が、学校の授業(教育課程)に照らして適切だと判断できる場合であること。

ただし、フリースクールと学校が連携していない場合や、学校側の判断で出席扱いとならならいケースもあります。

フリースクールを比較検討する際、担任を通して学校に相談し、出席扱いの可否を事前に確認しておくことを推奨します。

学校と連携するフリースクールは出席扱いになりやすい

学校と連携しているフリースクールは、公式に不登校支援や学習支援の認可を受けている場合が多く、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。

また、連携していることで、出席扱いや学習記録の提出がスムーズになるなどのメリットがあります。

一方で学校と連携していなフリースクールでは、原則出席扱いになりません。

そのため、復学・進学のために出席日数を重視する方は、以下をポイントにフリースクール選びをしてください。

- 学校とすでに連携しているか

- 今後連携できる可能性はあるか

- 出席扱い利用時の負担は重くないか(学習記録の提出など)

なお、自治体と連携しているとスクールは信頼性が高く、補助金や費用の助成が受けられる場合もあります。

学校+自治体と連携しているフリースクールを選んでおくと、出席扱いの可否・費用面で安心です。

悪質なフリースクールの見分け方

フリースクールの中には、残念ながら教育内容や運営が不適切な施設も存在します。

大切な子どもを預ける場所だからこそ、「悪質なスクールを見抜く視点」を持つことが欠かせません。

ここでは、悪質なフリースクールの見分けるポイントを解説します。

【悪質なフリースクールの見分け方】

- 契約書・料金体系が不透明

- 専門家が常駐していない

- 出席扱いを確約している

- 子どもの意思より親の不安を煽っている

不登校になる原因ランキング10選│原因がわからないときの対処法を解説!

契約書・料金体系が不透明

悪質なフリースクールに共通するのが、契約内容や費用が明確に説明されていないことです。

- 入会金・月謝・教材費などの内訳が不明瞭

- 追加料金が突然発生する

- 契約書の提示を求めても曖昧な回答しか返ってこない

信頼できるフリースクールは、費用の細目や更新時期、返金規定まで丁寧に説明してくれます。

逆に、「まずはお金を払ってください」と迫るスクールは要注意です。

専門家が常駐していない

専門家の不在も、質の低いフリースクールによく見られる特徴です。

フリースクールの種類によりますが、心理的ケア・発達特性への理解・医療機関との連携など、多様な専門知識が求められます。

しかし悪質なフリースクールでは、経験の浅いアルバイトスタッフだけで運営していたり、専門家を名乗るスタッフがいても資格や実績が確認できないケースがあります。

フリースクールの信頼性を見極める際は、公式サイトや説明会等でスタッフの経歴・所持資格・過去の支援実績をしっかり確認しましょう。

出席扱いを確約している

フリースクールが「通えば出席扱いになります」と断言している場合は注意が必要です。

出席扱い制度の条件は文部科学省に定める出席扱い制度は条件が複数あります。

そのため、100%保障できるものではありません。

「必ず学校の出席扱いにします」と謡っているところは、保護者の懸念を悪用する悪質なフリースクールの恐れが高いため入学を避けることを推奨します。

制度の仕組みを丁寧に説明し、必要な連携や条件についても正直に伝えてくれるフリースクールを慎重に見極めてください。

子どもの意思より親の不安を煽っている

子どもの意思より、保護者の不安を優先させようとするフリースクールも要注意です。

- このままでは進学ができません

- 今すぐ入会しないと手遅れになります

- お子さんは当スクールでしか救えません」

上記のように、保護者の不安を煽って入会を急かす言動には注意してください。

本来の支援とは、子どもの気持ちを尊重しながら、将来に向けて一緒に歩むことです。

子どもの意思を聞かず、親だけに強く働きかけるフリースクールは避けましょう。

フリースクールの種類に関してよくある質問

フリースクールの種類や選び方などについて、よくある質問に回答しました。

【フリースクールの種類に関してよくある質問】

- フリースクールはやばいって本当?問題点はある?

- フリースクール選びで後悔しないポイントは?

- フリースクールの費用はどれくらい?

- フリースクールだけで卒業資格は取れる?

- フリースクールだけでも出席扱いされる?

不登校の未来は明るくできる!不登校の不安を解消するための方法をご紹介!

フリースクールはやばいって本当?問題点はある?

フリースクールそのものが「やばい」というわけではありません。

ただし、質の低い運営や不透明な料金体系のフリースクールが一部存在するため、慎重な見極めが必要です。

信頼できるスクールは、支援内容・費用・出席扱いの仕組みを明確に説明してくれます。

フリースクール選びで後悔しないポイントは?

フリースクール選びで後悔しないポイントとして、子どもの意思・ペースを尊重できる環境かどうかが最も重要です。

その他、以下6点も比較検討時のポイントとして挙げられます。

- スタッフの専門性を確認する

- カリキュラムの有無を確認する

- 出席扱い実績を確認する

- メンタルケア体制を確認する

- トラブル対応の有無を確認する

- 費用の透明性を確認する

フリースクールの費用はどれくらい?

フリースクールの一般的な費用相場は以下の通りです。

- 入会金:1~5万円

- 月謝:2~10万円前後

ただし、実際の費用はフリースクールの種類や支援内容によって差があります。

例えば、オンライン型は比較的リーズナブルで、専門家サポート型や共同生活型は高額な傾向にあります。

フリースクールだけで卒業資格は取れる?

フリースクールはあくまで学びの場のため、義務教育の卒業資格は取得できません。

卒業は小学校・中学校などの在籍校が判断します。

ただし、学習状況や取り組みに応じて、在籍校が出席扱いとして認められ、卒業資格を取れる場合があります。

フリースクールだけでも出席扱いされる?

出席扱い制度の条件を満たせば、フリースクールだけでも出席扱いになります。

条件は文部科学省によって定められていますが、学校との連携も必須です。

不安な場合は以下の点を事前に確認しておきましょう。

- フリースクールが学校と連携している/将来的に連携が可能

- 学校側に出席扱いが可能か相談する

フリースクールの種類を把握して子どもに合う学び方を見つけよう!

フリースクールには様々な種類がありますが、大きく以下7つの種類に分けられます。

- 居場所型

- 学校復帰・学習支援型

- 専門家サポート型

- 体験・アクティブ型

- 自宅訪問型

- 共同生活型

- オンライン型

大切なのは、子どもが安心して過ごせること、今の状況にあった学び方をできることをポイントに、フリースクール選びをすることです。

さらに、学校・自治体との連携の有無や出席扱いの実績、スタッフの専門性、費用の透明性などをしっかり確認して、後悔のないスクール選びをしましょう。

子どもにとって最適な環境は、画一的に決まるものではありません。

焦らずに選択肢を比較しながら、「この環境なら安心して通える」と子ども自身が実感できる場所を見つけてあげてください。