フリースクールとは?メリット・デメリットや種類・出席扱いの有無・費用を徹底解説! 更新時間 2025.11.20

フリースクールは、「学校が合わない」「毎日通うことがつらい」といった悩みを抱える子どもたちの「もう一つの居場所」として注目されています。

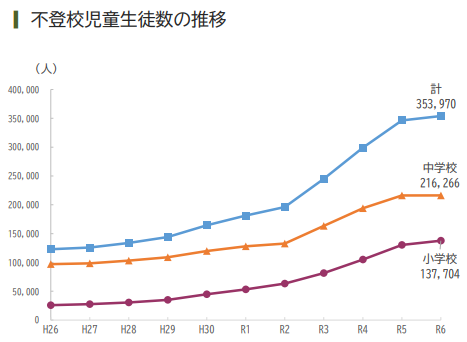

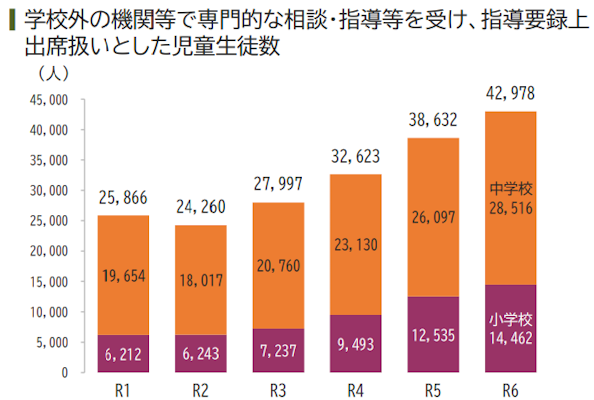

文部科学省の最新調査によると、小・中学生の不登校児童は過去最多の35万人超えで、12年連続で増加しています。

出典:文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

近年は不登校児童の増加に伴い、文部科学省も民間フリースクールの役割を認め、支援の必要性を示しています。

しかし、いざ利用を考えると「フリースクールってどんなところ?」「学校と何が違うの?」「費用はどれくらい?」「出席扱いになるの?」と疑問を抱く保護者は多いのではないでしょうか。

この記事では、フリースクールとはどのような場所なのか、どのような子供に向いているのか、学校との違いは何かを徹底解説します。

また、フリースクールに通うメリット・デメリット、費用相場や卒業後の進路もあわせて解説します。

「子どもに合う場所を見つけたい」「学校以外の選択肢を知りたい」という方は必見です。

フリースクールとは民間運営の学びの場【文部科学省承認】

フリースクールとは、学校教育法で規定される「学校」ではなく、民間によって運営される多様な学びの場です。

また、文部科学省はフリースクールを不登校の子どもたちにとって重要な役割を担う存在として、公式に認めています。

近年は不登校児童生徒の増加に伴い、行政と民間フリースクールとの連携も拡大し、地域ごとに多彩な活動が展開されるようになりました。

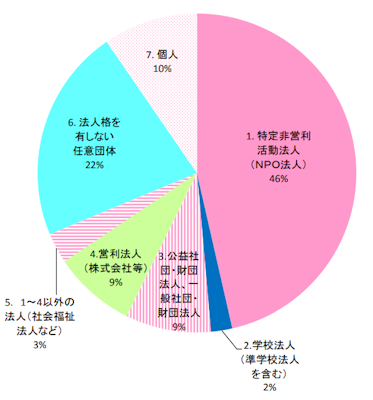

運営主体は個人、NPO法人、任意団体などさまざまですが、中でもNPO法人などの法人格を持つ団体が約7割弱を占めています。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

出典:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

規模・活動内容・運営方針は施設によって異なるものの、「子どもの主体性を尊重し、一人ひとりに合った学びや体験の機会を提供する」という理念を共有している点が大きな特徴です。

ここでは、フリースクールの定義や法的位置づけを始め、対象年齢や活動内容の実態まで詳しく解説します。

【フリースクールとは】

- フリースクールの定義・法的な位置づけ

- フリースクールに行く子どもの特徴

- フリースクールの対象年齢

- フリースクールの活動・学習内容

フリースクールの基礎知識を教えて!入学までの手順・費用・選び方まで徹底解説

フリースクールの定義・法的な位置づけ

フリースクールは、学校教育法で規定される小・中・高等学校とは異なり、法律上の「学校」には分類されません。

そのため、教員免許の有無や授業時間数、カリキュラム編成などに関する国の定めがなく、民間が独自に設計した教育活動を柔軟に展開できる点が最大の特徴です。

しかし文部科学省は、フリースクールを「不登校児童生徒を支援する民間の団体・施設」と定義づけており、支援の必要性を公的に認めています。

「民間の団体等」は、不登校児童生徒を受け入れ、相談や学習機会の提供等を行ってい

る民間の団体,施設のことであり、例えば、フリースクールやフリースペースなどの名称

で運営されている。引用:文部科学省「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援について」

また、不登校の子どもたちについて「問題行動ではない」と明示した教育機会確保法の理念にもとづき、学校とフリースクールが連携しながら子どもの社会的自立を目指すことが強調されるようになりました。

フリースクールの目的は、学校に行けない・行かない子どもに対し、学習支援、体験活動、相談・カウンセリングといった多面的なサポートを提供し、安心して過ごせる居場所をつくることです。

施設ごとに内容は異なるものの、共通して「子どものペースを大切にする」ことが中心に据えられています。

教育機会確保法とは?法に関する基本方針や今後の課題について紹介

フリースクールに行く子どもの特徴

フリースクールに通う子どもたちの背景は非常に多様です。

いじめ、教室の雰囲気への不適応、勉強についていけない不安、学習の遅れ、受験のプレッシャー、教員や友人との関係性の問題など、学校に通えなくなるきっかけは一人ひとり異なります。

また、「行きたくない」「朝になると体が動かない」といった心理的負担を抱えるケースも少なくありません。

近年は不登校だけでなく、軽度の発達障害や身体・知的障害、または集団での活動が苦手といった事情を持つ子どもを積極的に受け入れるフリースクールも増えています。

子どもの特性と学校の一斉授業が合わず、より個別に近い環境を求めて通うケースも目立つようになりました。

文部科学省は「不登校は問題行動ではなく、成長過程でどの子にも起こり得ること」と明言しています。

フリースクールの利用が「すぐに学校に戻すための手段」ではなく、子どもが安心して社会とつながれる環境づくりの一部であるという認識が広がりつつあります。

▼フリースクールに行く子どもの特徴まとめ

- いじめや対人関係のトラブルが原因で学校に行けなくなった子ども

- 教室の雰囲気や集団活動に馴染めないなど、環境が合わないと感じている子ども

- 授業についていけない・学習の遅れへの不安を抱えている子ども

- 受験や成績のプレッシャーで心身に負担がかかっている子ども

- 「学校に行きたくない」「朝になると体が動かない」などの不安・ストレスから登校が難しい子ども

- 不登校やひきこもりの状態にある子ども

- 軽度の発達障害(ASD・ADHDなど)や学習障害(LD)の特性を持つ子ども

- 身体障害や知的障害を抱えており、通常の学校が合わない子ども

- 特性や才能と学校のスタイルが合わず、自由度の高い学びを求めている子ども

- 過敏さ・疲れやすさ・コミュニケーションの苦手さなど、日常生活面で支援を必要とする子ども

- 学校以外の居場所を求め、安心して過ごせる環境を必要としている子ども

- 文科省が述べるように、「不登校は問題行動ではない」と捉え、今の環境を整えるために利用する子ども

フリースクールの対象年齢

フリースクールは、学校のような入学資格や学力試験などを設けていない場合がほとんどで、誰でも利用できます。

受け入れ年齢も非常に幅広く、小学生・中学生・高校生はもちろん、20歳前後の若者を受け入れている施設も少なくありません。

ただし、実態としては小学生・中学生の利用が特に多い傾向にあります。

高校ではフリースクールの出席が学校の「出席扱い」として認められるケースが比較的少ない点が理由として挙げられます。

そのため、多くの高校生は通信制高校や定時制高校と併用してフリースクールを利用する例が一般的です。

フリースクールは年齢よりも「その子に合う環境かどうか」を重視しているため、学年や年齢に縛られない柔軟な受け入れ体制が整っていることが特徴です。

フリースクールの活動・学習内容

フリースクールの最大の特徴は、子どもの意思とペースを尊重した柔軟な活動内容にあります。

毎日の通学を義務づける施設は少なく、登校する日や時間、その日に取り組む活動などを子ども自身が選べる仕組みが一般的です。

「今日は勉強をしたい」「今日は体験活動に参加したい」「静かに過ごしたい」など、子どもの状態に合わせて過ごし方を調整できます。

学習内容は学習指導要領に縛られず、必要に応じて前の学年に戻って復習するなど、子どもの状況に応じて柔軟に対応できる点が大きなメリットです。

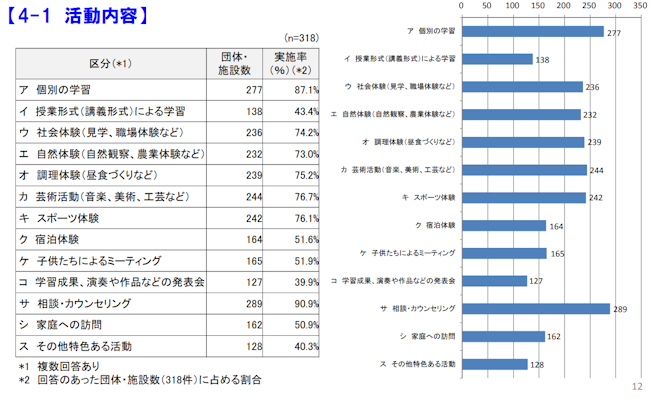

出典:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

文部科学省調べによると、フリースクールの学習形態は「個別の学習」が87.1%に対し、「授業形式(講義形式)による学習」43.4%と少なく、子どもの理解度や学習ペースに合わせた個別支援がメインであることが分かります。

また、学習以外の活動も充実しており、「相談・カウンセリング(90.9%)」「芸術活動(音楽、美術、工芸など)(76.7%)」「スポーツ体験(76.1%)」「調理体験(昼食づくりなど)(75.2%)」など、多様なプログラムが行われています。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

フリースクールでの様々な活動を通して、学習だけでなく生活リズムの回復や人との関わり方、社会性を育てることが可能です。

焦らず、今必要なところからスタートできるため、学び直しの場としても適しています。

フリースクールと学校・サポート校との違い

フリースクールは「学校に代わる学びの場」として紹介されることが多いです。

実際、フリースクールの役割や目的は学校とは大きく異なります。

ここでは、フリースクールと学校との違いや、サポート校との違いを分かりやすく解説します。

【フリースクールと学校・サポート校との違い】

- フリースクールと学校の違い

- フリースクールとサポート校の違い

フリースクールと学校の違い

| 違い | フリースクール | 学校 |

|---|---|---|

| 運営主体 | 民間(NPO・任意団体・個人など) | 国・自治体(公的機関) |

| ルールの決め方 | 子どもが話し合いルールを作ることも多い | 校則・学年ごとの規則に従う |

| 学習形式 | 個別学習・少人数が中心 | 集団授業が中心 |

| カリキュラム | 子どもに合わせて柔軟に調整 | 学習指導要領に基づく |

| 通い方 | ・週1〜で自由 ・通学の強制がない | 原則週5日出席 |

| 年齢構成 | 小〜高学年が混在し活動 | 同学年で編成 |

| 主な目的 | ・安心できる居場所づくり ・学び直し ・心のケア | 教科学習と進級・卒業 |

フリースクールと学校の最も大きな違いは、子どもの主体性をどのように尊重するかという点にあります。

学校では校則や決められた時間割に従って生活しますが、フリースクールでは子ども自身が活動を選び、ルールづくりに参加するなど、自由度の高い環境が基本です。

また、学校が「授業形式の集団学習」を中心とするのに対し、フリースクールは個別学習や少人数でのサポートが一般的。

実際、個別学習形式を取り入れている施設は87.1%にのぼり、学習のつまずきや不安に合わせた柔軟な支援ができます。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

さらに、学校では同じ学年の子ども同士で生活を共にしますが、フリースクールでは小学生〜高校生までが同じ空間で活動する場合が多く、年齢を越えたコミュニケーションや協働体験が生まれやすい点も特徴です。

フリースクールとでは子どもが自分のペースを保ちながら、自然な形で社会性を育てられる大きなメリットと言えます。

フリースクールと学校の違いは?費用や出席などについても解説!

フリースクールとサポート校の違い

| 違い | フリースクール | サポート校 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 主に小学生〜中学生 | 通信制高校に在籍する高校生 |

| 主な目的 | ・不登校支援 ・心のケア ・居場所づくり | 高校卒業に必要な学習サポート |

| 受入条件 | 基本的にない ※資格・試験が不要 | 中学卒業(見込み)、通信制高校在籍、など |

| 活動内容 | ・生活サポート ・個別学習 ・体験活動、など | ・レポート指導 ・進路相談 ・単位取得支援、など |

| 通い方 | ・週1〜で自由 ・通学の強制がない | 原則週5日出席 |

| 卒業資格 | なし | 通信制高校の卒業資格取得に直結 |

| 主な目的 | ・安心できる居場所づくり ・学び直し ・心のケア | 教科学習と進級・卒業 |

| ゴール | 子どもが安心して過ごせる環境の確保 | 高校卒業・進学・就職 |

フリースクールとサポート校は混同されやすいですが、対象年齢・目的・制度的な位置づけがまったく異なります。

まずフリースクールは、主に不登校状態にある小中学生を中心に、生活面や精神面の支援、居場所づくりを目的とした民間の団体・施設です。

学習支援を行うこともありますが、必ずしも「進学目的」ではなく、子どもが安心して過ごせる環境をつくることが中心になります。

一方で、サポート校は通信制高校に在籍する高校生を対象とし、卒業に必要な単位取得に向けた学習支援やレポート指導、生活面のフォローを行う教育機関です。

目的は「高校卒業資格の取得」に直結しており、進学・就職を見据えた支援が充実しています。

さらに、サポート校は「通信制高校への入学・在籍」「中学校卒業(見込み)」といった入学資格がある一方、フリースクールは入校資格や試験はなく、子どもの状況に応じて柔軟に受け入れている点も大きな違いです。

フリースクールに行くメリット

フリースクールは、学校に行きづらい子どもにとって「安心して学べるもう一つの居場所」です。

学び方や通い方の自由度が高く、心のケアも受けられる点が大きなメリット。

ここでは、フリースクールが多くの保護者から支持されているメリットを詳しく解説します。

【フリースクールに行くメリット】

- 子どものペースで通学できる

- プロのカウンセリングを受けられる

- 多様な環境で学べる

- 子どもが安心できる居場所を確保できる

- 自宅からでも通学できる

- 異なる年齢の子どもと幅広く交流できる

不登校で支援を受けるメリット!再び登校できるようになります!

子どものペースで通学できる

フリースクールには、学校のような週5日の出席義務がありません。

子どもの体調や気持ちに合わせて、週1日から無理なく通い始められます。

外出や人との関わりに不安がある子どもでも、自分のペースで少しずつ通学回数を増やしていけるため、「まずは第一歩を踏み出したい」という家庭にとって大きな支えになります。

プロのカウンセリングを受けられる

フリースクールの90.9%が相談・カウンセリングの体制を整えているため、心理的なサポートを受けられることも大きなメリットです。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

専門カウンセラーや支援スタッフが子どもの気持ちに寄り添い、安心して過ごせる環境を整えてくれます。

また、保護者向けの相談を受け付けている施設も多く、家庭全体の不安を減らせる点も魅力です。

多様な環境で学べる

フリースクールでは学校のように学習指導要領に縛られず、子どもの興味やペースに合わせた学びを提供しています。

体験学習、プロジェクト学習、個別学習など多彩な活動があり、得意な分野を伸ばすきっかけが見つかりやすい環境です。

学習の遅れが気になる場合には、前の学年内容へ戻って学ぶなど、柔軟に調整できる点も特徴です。

子どもが安心できる居場所を確保できる

家以外に安心できる居場所があることは、子どもの心の安定に大きく影響します。

フリースクールでは、スタッフや同じ悩みを持つ仲間とつながることで、孤立感や不安が軽減され、自己肯定感が回復しやすくなります。

家庭だけでは支えきれない部分を補い、子どもが自然体で過ごせる空間を提供してくれる点は大きなメリットです。

自宅からでも通学できる

子どもの状況に合わせて通学方法を柔軟に変えられる点も、多くの家庭に支持される理由の1つです。

外出が難しい子どもに向けて、自宅訪問型やオンライン型のフリースクールを選択可能。

自宅にいながら学習支援や交流に参加できるため、外出へのハードルが高い時期でも学びを止めずに継続できます。

異なる年齢の子どもと幅広く交流できる

フリースクールでは、小学生から高校生まで幅広い年齢の子どもが同じ空間で活動します。

異年齢の交流では、年上の子が年下をサポートするなど、自然なコミュニケーションや協調性を育てる貴重な機会になります。

学校とは違う人間関係の作り方を学べる点は、社会に出た時にも役立つ大きな学びです。

フリースクールに行くデメリット

フリースクールは大きなメリットがある一方で、事前に知っておくべき注意点もいくつかあります。

特に費用・出席扱い・教育の質・地域差は、検討段階で多くの家庭が悩むポイントです。

「入会してから思っていたのと違った」とならないためにも、それぞれのデメリットを具体的に理解しておくことが大切です。

【フリースクールに行くデメリット】

- 費用が高額になる場合がある

- <出席扱いされない場合がある

- フリースクールによって質にバラつきがある

- フリースクールの数が少なく選択肢が限られる

不登校になる原因ランキング10選│原因がわからないときの対処法を解説!

費用が高額になる場合がある

フリースクールは学校教育法で定められた「学校」ではないため、公的補助がほとんどなく、学費が全額自己負担になるケースが一般的です。

入学金・月謝・教材費・施設利用料に加えて、体験学習の参加費や交通費など、実際の負担額は想像以上に膨らむことがあります。

また、利用頻度が増えるほど費用も高額になるため、経済面での継続可否を事前に検討しておく必要があります。

出席扱いされない場合がある

フリースクールに通っても、出席認定されるかどうかは在籍校の校長判断に委ねられています。

また、出席認定を受けるには「学校と保護者が連携していること」「適切な指導が行われていること」など、一定の条件を満たす必要があります。

しかし、学校によっては規定が厳しかったり、フリースクールとの連携実績がない場合もあり、出席扱いが認められない可能性がある点には注意が必要です。

実際に、不登校児童が35万人を超えているのに対し、出席扱いが認定されているのは4万人程度しかしません。(文部科学省調べ)

出典:文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

進学を見据えて出席日数を確実に確保する場合、フリースクールの出席扱い実績や、学校との連携の有無をきちんと調べておきましょう。

フリースクールによって質にバラつきがある

フリースクールは、NPO法人・一般社団法人・個人運営など運営主体が多様なため、教育内容や方針に大きな差があります。

学習よりも体験活動を重視する施設もあり、受験準備や学力向上を目的とする場合には、学習レベルが合わないこともあります。

また、スタッフの経験値やサポート体制も施設によって異なるため、見学や体験入学を通じて実際の雰囲気を確かめることが重要です。

また、免許や資格を有する専門家が在籍しているかも、フリースクールによって異なります。

実際、文部科学省調べでは教育免許を有するスタッフが在籍するフリースクールの割合は約37%、心理や福祉に関する資格保有者の割合は約15%と少ないです。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

特別なサポートを必要とする場合、専門家が在籍しているかきちんと確認しておきましょう。

フリースクールの数が少なく選択肢が限られる

文部科学省調べではフリースクールの数は474カ所と、不登校児童の数に比べて少ないです。

また地域差も大きく、地方では通える距離にフリースクールが存在しないケースも珍しくありません。

子どもの特性や希望にぴったり合う環境を探したくても、選択肢自体が限られてしまう点は大きなデメリットです。

しかし近年は、インターネット環境があれば自宅でも参加できるオンライン型フリースクールが増えてきています。

また、費用は割高になりますが、スタッフが直接家に来る自宅訪問型フリースクールもあります。

ただし、対面でのサポートを希望している家庭にとっては、フリースクールの選択肢が限られている点は依然として大きなデメリットです。

フリースクールの種類7つ

フリースクールと一口に言っても、目的やサポート内容は大きく異なります。

ここでは、全国のフリースクールで一般的に見られる7つのタイプに整理し、それぞれの特徴や向いている子ども像を解説します。

子どもの状況に合わせて最適なタイプを選ぶことで、より安心して通える環境を見つけられます。

【フリースクールの種類7つ】

- 居場所型

- 学校復帰・学習支援型

- 専門家サポート型

- 体験・アクティブ型

- 自宅訪問型

- 共同生活型

- オンライン型

居場所型

居場所型フリースクールは、心の回復・安心感の確保を最優先にしたタイプのフリースクールです。

学習の進度よりも、まずは「安心して過ごせる場所を持つこと」を重視しており、子どもが自分のペースで過ごせます。

学校復帰を必ずしも目標とせず、ゆっくりと自信を取り戻したい子どもに向いています。

▼居場所型が向いている子ども

- 学校環境に強いストレスを感じている

- まずは安心して過ごせる「居場所」がほしい

- 学習よりも心の安定を優先したい

- 朝起きられない・外出が不安など心身の負担が大きい

学校復帰・学習支援型

学校復帰・学習支援型は、学校復帰や学習の立て直しを目的としている点が特徴です。

学校復帰型では、学校に戻ることを前提に時間割や集団活動など学校に近いスタイルを採用し、復学後の生活に慣れやすい環境を整えています。

一方で学習支援型は、つまずいた部分に戻って個別で教えてもらえるため、学習の遅れを取り戻したい子や受験を目指す子にも適しています。

▼学校復帰・学習支援型が向いている子ども

- いずれは学校に戻りたい

- 勉強の遅れを取り戻したい

- 受験や進学を見据えて学習ペースを整えたい

- 学習面に不安があり、個別で丁寧に教えてほしい

不登校中におすすめの勉強方法とは?遅れを取り戻す勉強方法やモチベーションを保つ方法を紹介

専門家サポート型

専門家サポート型は、発達障がい・学習障がいなど、専門的な理解が必要な子どもを対象としたタイプのフリースクールです。

心理士・特別支援の専門家など、知識を持つスタッフが対応し、必要に応じて医療機関とも連携します。

本人の特性を理解し、その子に合ったペースで支援する環境が整っています。

▼専門家サポート型が向いている子ども

- ASD・ADHD・LDなどの特性に合った支援が必要

- 病院や心理機関との連携が必要なケース

- 集団が苦手・刺激に敏感など個別配慮が必要

- 特性理解のある環境で安心して過ごしたい

体験・アクティブ型

体験・アクティブ型は、自然体験・芸術・スポーツ・プログラミングなど、実践的な活動や特定分野の学びに重点を置くタイプのフリースクールです。

机に向かう学習が苦手な子でも、興味のある活動を通じて自信を育みながら成長できます。

好奇心を刺激する体験が多く、好きなことに打ち込みたい子や、得意分野を伸ばしたい子どもにピッタリです。

▼体験・アクティブ型が向いている子ども

- 机上の学習が苦手で体験型の活動が向いている

- 好きなこと・得意な分野を伸ばしたい

- 外で体を動かすことが好き

- 自然体験や実践型の学びに魅力を感じる

自宅訪問型

自宅訪問型は、外出が困難な子どもや長期間ひきこもり状態にある子どものために、スタッフが自宅に訪問して支援するフリースクールです。

スタッフが自宅を訪問し、会話や遊びを通して信頼関係を築き、徐々に外出のハードルを下げることを目的としています。

自宅以外の場所に行くことが難しい子にとって、最初の一歩となる支援です。

徐々に外出や通学への意欲を高められるよう、子どものペースに寄り添った支援が行われます。

▼自宅訪問型が向いている子ども

- 外出が困難・ひきこもり状態にある

- 他人との関わりを自宅から始めたい

- いきなり通学するのが不安

- 自分のペースで徐々に社会とのつながりを増やしたい

共同生活型

共同生活型は、寮やシェアハウスのような環境で、ほかの子どもやスタッフと共同生活を送りながら自立を目指すタイプのフリースクールです。

掃除・料理・買い物などの日常の家事を通じて、生活力や自立心を育てることを目的としています。

家庭以外の環境で生活リズムを整えたい、あるいは自立を目指したい子どもにピッタリです。

▼共同生活型が向いている子ども

- 家庭以外の場所で生活リズムを整えたい

- 自立に向けて生活力(料理・掃除など)を身につけたい

- 仲間と共同生活をして社会性を育みたい

- 環境を変えて成長したい

オンライン型

オンライン型は、インターネットを利用して学習や交流ができるため、自宅にいながら安心して参加できる点が大きなメリットです。

外出が不安な子でもまずはオンラインからはじめ、慣れてきたら対面に移るハイブリッド型を採用している施設も増えています。

近くにフリースクールがない地域でも、オンライン型であれば参加しやすいです。

また、交通費などのコストがかからない点もメリットと言えます。

▼オンライン型が向いている子ども

- 通学が難しい・外出に不安がある

- 自宅から安全に学びたい

- 近くにフリースクールがない

- まずはオンラインから徐々に対人関係に慣れたい

フリースクール卒業後の進路

フリースクールに通う子どもたちの進路は非常に多様で、本人の希望やペースに合わせて柔軟に選択できる点が大きな特徴です。

多くのフリースクールでは、子どもだけでなく保護者向けの進路相談や情報提供も行われており、将来に向けたサポート体制が整っています。

具体的な進路としては、在籍校への復帰、別の学校への転校や編入をはじめ、通信制高校・定時制高校・全日制高校など高校への進学、さらに大学や専門学校への進学、高卒認定試験の受験、就職、留学など選択肢は幅広いです。

近年は集団生活に不安を持つ子どもが多い背景から、通信制高校で自分のペースを大切にしながら高卒資格を目指すケースが増えています。

フリースクール卒業後の具体的な進路について、詳しく解説します。

【フリースクール卒業後の進路】

- 高校進学率は85%以上

- 20歳になってからの就業率は約54%

高校進学率は85%以上

一般的に、フリースクールに通った子どもの多くが高校へ進学しているとされ、進学率は85.1%と高いです。

フリースクールでは学習支援や生活面のケアを行いながら、その子に合った進路を一緒に検討してくれるため、高校進学を目指しやすい環境が整っています。

中でも、通信制高校は自分のペースで学べることから相性が良く、進学先として選ばれやすい傾向があります。

また、大学・専門学校などの就学率は37%超えで、フリースクールに通うことで進学に不利になるわけではないことが分かります。

参照:文部科学省「「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(概要版)」

不登校から大学進学するには?不登校でも大学へ行く方法を徹底解説!

20歳になってからの就業率は約54%

文部科学省の調査によるとフリースクール卒業後、20歳時点で就業している割合は34.5%、就学・就業している割合は19.6%です。

さらに正社員は9.3%、会社経営は3.4%おり、フリースクールに通っていたことがキャリア形成に影響するとは言えません。

フリースクールでは、コミュニケーションスキルや生活力の向上、自己理解のサポートが行われるため、将来の職業選択に前向きなステップを踏みやすい環境が整っています。

そのため進学後や社会に出てからも、フリースクールでの経験が自信となり、働く意欲や自己肯定感につながるケースは多く見られます。

フリースクールの費用は1~5万円が相場

フリースクールの費用は、全国的に見ると月1〜5万円程度が相場とされています。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

ただし、運営主体や活動内容、通う日数、地域の物価などによって金額に大きな幅があります。

例えば体験活動が多いスクールや専門スタッフが常駐するスクールでは、比較的費用が高くなる傾向があります。

ここではフリースクールの費用相場を詳しく解説しますので、「フリースクールは高いのでは?」と費用面で悩んでいる方は参考にしてください。

【フリースクールの費用相場】

- フリースクールの月会費(授業料)

- フリースクールの入会金

- その他の費用(教材費・行事費など)

フリースクールの月会費(授業料)

出典:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

文部科学省の調査によると、フリースクールの月会費(授業料)の月額平均は約3.3万円です。

割合として10,001~30,000円が38.2%、30,001~50,000円が36.3%で、1~5万円の価格帯が7割以上を占めます。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

なお、実際の月会費は通学日数・活動内容・スタッフの人員体制などで大きく変動するので、あくまで参考程度に留めてください。

「月会費が安い=質が低い」というわけではなく、運営方針によって必要な費用は異なるため、金額だけで判断せず内容をしっかり確認することが大切です。

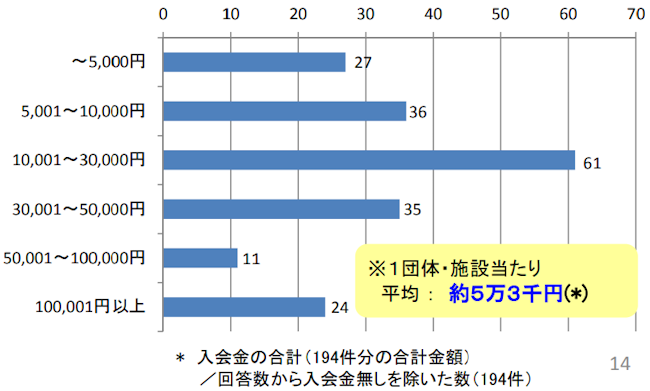

フリースクールの入会金

出典:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

文部科学省の同じ調査では、入会金の平均額は約5.3万円という結果でした。

さらに、約3割の施設では1万〜3万円の範囲で入会金が設定されています。

ただし、一部では入会金を徴収しないフリースクールもあります。

初期費用が不安な場合は、入会金が無料のフリースクールや、分割払いが可能なフリースクールを事前に確認しておくと安心です。

参照:文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」

その他の費用(教材費・行事費など)

フリースクールによっては活動の幅が広いため、月会費と入会金の他、別途かかる費用が多数あります。

▼その他の費用

- 教材費

- 施設利用料

- 体験学習・イベント参加費

- 交通費

- 昼食代・お弁当代

- その他の費用(工作材料費・スポーツ用品費)など

「オール込みの料金体系」の場合もあれば、「ほとんどの追加費用が都度払い」など、フリースクールによって料金体系は様々です。

そのため、月会費や入会金だけに注目するのではなく、総額費用をきちんと調べておくことで、予想外の追加費用に慌てることなく安心して利用できます。

フリースクールの費用負担を抑える助成制度【国・自治体】

フリースクールの費用は決して安くないため、公的な助成制度を活用して負担を軽減することが可能です。

現状、国による全国一律の補助制度はまだ整っていないものの、多くの自治体が独自に支援を行っており、条件を満たせば費用の一部が助成される場合があります。

具体例として、東京ではフリースクール利用者に対し、月額利用料2万円までを補助する制度が設けられています。

参照:都庁総合ホームページ「利用者向け 東京都フリースクール等利用者支援事業を開始 フリースクール等の利用料を助成します!」

また、神奈川県鎌倉市の場合は月額利用料の3分の1(上限1万円)を補助します。

参照:鎌倉市「鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金」

自治体によって支援内容は大きく異なるため、自分の住んでいる地域の制度を必ず確認してみましょう。

なお、助成制度を利用するためには、「フリースクールが自治体と連携していること」「必要書類を提出すること」など一定の条件を満たす必要があります。

しかし制度を上手く活用すれば、フリースクール費用の負担を大きく抑えることが可能です。

信頼できるフリースクールを選ぶポイント

フリースクールは施設によって教育方針やサポート体制が大きく異なるため、「どこを選ぶか」が子どもの成長に大きく影響します。

特に不登校の子どもは心の状態や生活リズムが乱れやすいため、学校選びを慎重に行うことが欠かせません。

ここでは、失敗しないフリースクール選びのポイントを詳しく解説します。

【信頼できるフリースクールを選ぶポイント】

- 子どもが安心して過ごせるか

- サポート体制が子どものニーズに合っているか

- 授業や活動内容が子どもの状況に合っているか

- 通学しやすいかどうか

- 費用が家計を圧迫しないか

子どもが安心して過ごせるか

フリースクール選びで最も大切なのは、子どもが安心して過ごせる環境かどうかです。

不登校の子どもは学校での経験から自信をなくしていることが多く、まずは「安心できる場所」で心を休め、自己肯定感を取り戻すことが次のステップにつながります。

そのため、必ず見学や体験入学を利用して、次のポイントを確認しましょう。

- 子どもたちが自然に笑顔で過ごしているか

- スタッフがあたたかく、適切に声かけをしているか

- 無理なくゆったり過ごせる環境が整っているか

実際の雰囲気はホームページだけでは分かりにくいため、複数の施設を比較することがおすすめです。

サポート体制が子どものニーズに合っているか

フリースクールは学習サポートを中心とする学習支援型、心理面のケアを重視する居場所型、外出が難しい子どものための自宅訪問型など、さまざまな種類があります。

そのため、子どもの状況に合ったサポートが受けられるかを事前に確認することが大切です。

必要なサポートが揃っているほど、子どもが安心して通い続けやすくなるので、以下の点をチェックしておきましょう。

- 個別カウンセリングの有無

- 外出が難しい子どもへの訪問支援の有無

- 出席扱いのための在籍校との連携体制

- 保護者支援(相談会・面談など)の充実度

授業や活動内容が子どもの状況に合っているか

フリースクールによって、「学習重視」「体験活動中心」「心のケア重視」など、教育方針が大きく異なります。

そのため、提供される活動内容が子どもの負担にならないか、もしくは成長の方向性に合っているかを必ず確認しましょう。

チェックポイントは以下の通りです。

- 1日のスケジュールがハードすぎないか

- 興味を伸ばせる活動があるか

- 学習量や難易度が子どものペースに合っているか

子どものタイプや状態に合ったカリキュラムを選ぶと、無理なく継続しやすくなります。

通学しやすいかどうか

通学のしやすさは、継続できるかどうかに大きく影響します。

不登校の子どもにとって、通学距離が長い、乗り換えが多い、周囲の環境が落ち着かないといった状況は大きな負担になることがあります。

以下のポイントを事前にチェックしておきましょう。

- 家からの距離・通学時間は無理がないか

- 公共交通機関を利用する場合、混雑しすぎていないか

- 周囲に治安の不安がないか

可能であれば実際に通学ルートを親子で試してみると、より現実的な判断ができるのでおすすめです。

費用が家計を圧迫しないか

フリースクールの費用は決して安くないため、家計に無理なく通い続けられるかも重要なポイントです。

施設ごとに入会金や授業料の仕組みが大きく異なるため、事前に詳細を確認しておきましょう。

- 入会金、月会費(授業料)、教材費などの総額

- 追加料金が発生する活動(合宿、外部体験、イベントなど)の有無

- 自治体の助成金(補助金)を活用できるか

助成制度を利用すれば、月額の負担を大きく抑えられる場合があります。

費用は長期的に発生するものなので、慎重に比較することが大切です。

フリースクールに関してよくある質問

フリースクールは不登校の子どもにとって大切な居場所であり、近年は公的機関との連携も進んでいます。

しかし、制度や特徴がまだ十分に知られていないため、多くの保護者が不安や疑問を抱えがちです。

ここでは、フリースクールについて多く寄せられる質問について、分かりやすく解説します。

【フリースクールに関してよくある質問】

- フリースクールってどんなところ?

- フリースクールは出席扱いになる?

- フリースクールの費用の目安は?

- どんな子どもがフリースクールに向いている?

- フリースクールはやばいって本当?

- フリースクールは中学生まで?

フリースクールってどんなところ?

フリースクールとは、子どもの自主性や個性を尊重しながら、多様な学びや経験を提供する民間の教育施設です。

学校教育法に定められた学校ではありませんが、自由な活動、対話を中心とした関わり、個別最適な学びなどを大切にし、子どもが「自分らしくいられる場所」を目指しています。

学習支援に力を入れる施設もあれば、体験活動や心のケアを重視するタイプもあり、子どものニーズに応じた多様な選択肢が揃っています。

フリースクールは出席扱いになる?

フリースクールに通う日が在籍校で出席扱いとなる場合があります。

ただし、以下のような条件が必要です。

- 在籍校の校長が認めること

- 保護者と学校が十分に連携していること

- フリースクールの指導内容が適切であること

「必ず認められる」わけではなく、学校によって判断が異なる点に注意が必要です。

そのため、フリースクール側が学校との連携に慣れているかどうかも、選ぶ際のチェックポイントにすると良いでしょう。

フリースクールの費用の目安は?

フリースクールの費用は施設や活動内容によって大きく異なりますが、一般的な目安は月額1~5万円です。(文部科学省調べ)

また月会費以外にも、フリースクールによって入会金・教材費・施設利用料・体験学習の参加費などが別途かかる場合もあります。

事前に総額を確認し、必要であれば自治体の助成制度を利用することも検討しましょう。

どんな子どもがフリースクールに向いている?

フリースクールは、次のような子どもに向いています。

- 集団生活や学校特有のルールに強いストレスを感じる

- 自分のペースでゆっくり学びたい

- 興味のあることを伸ばしたい

- 学校に代わる安心できる居場所がほしい

- 心の回復を優先したい

- 新しい環境で少しずつ人との関わりを取り戻したい

フリースクールは一人ひとりに寄り添うため、状態が揺れやすい子どもでも安心して過ごせる点が大きな特徴です。

フリースクールはやばいって本当?

「フリースクールはやばい」という噂を耳にして不安になる保護者もいますが、決して否定的に捉える必要はありません。

むしろ近年では、文部科学省も不登校支援の重要な選択肢として認めており、公的機関や学校との連携も進められています。

不登校は「問題行動ではない」と明確に位置づけられており、フリースクールは子どもの自立を支える教育機関の一つとして社会的に評価されているのです。

重要なのはフリースクールごとの質の違いを見極め、信頼できる環境を選ぶことです。

フリースクールは中学生まで?

「フリースクールは小中学生まで」と思われがちですが、施設によって対象年齢は異なります。

一般的には小・中学生が多いものの、次のようなケースもあります。

- 高校生まで通えるフリースクール

- 不登校経験のある若者(20歳前後)を受け入れる施設

- 高卒認定の学習支援を行うスクール

- 社会復帰に向けたステップアップ支援を提供する施設

フリースクールは基本的に入学資格や試験はなく、子どもの年齢や進路に合わせて誰でも利用できます。

子どもが安心して過ごせる居場所としてフリースクールを検討してみよう!

フリースクールは不登校の子どもたちが安心して過ごせる「第三の居場所」として、とても重要な役割を担っています。

無理に学校へ戻すのではなく、まずは心を休め、自信や意欲を取り戻すことができる環境が整っている点が大きな魅力です。

学習支援・体験活動・カウンセリングなど、子どもの状況に応じたサポートを受けられるため、次のステップへ進むための大切な準備期間にもなります。

フリースクールには様々な種類があるため、子どもの性格やペースに合った環境を選ぶことが何より大切です。

迷った場合は、見学・体験入学・相談会を積極的に利用し、実際の雰囲気やサポート体制を確認してみましょう。

子どもが笑顔で安心して過ごせる居場所は、親子にとって大きな支えになります。

無理のない一歩として、フリースクールを選択肢の1つに加えてみてください。