士業の中でも、「土地家屋調査士」は独立がしやすく廃業率も比較的低いことが知られています。

とはいえ、実務経験が全くない場合でも独立開業で成功できるのか不安な方も多いでしょう。

そこで本記事では、「実務経験がない土地家屋調査士が独立開業する際のメリットや注意点、必要なスキル」についてご紹介します。

未経験者が独立を行う場合、専門性の高いスキルを自力で習得する必要がある上に、資金面やコネクションにおいても策を凝らさなければなりません。

ご自身のスキルや経験で、独立後も上手くやれるのかどうか考えてみましょう。

土地家屋調査士で独立するなら、土地家屋調査士試験の最短合格を目指すべき!

通信講座なのに万全なサポートとわかりやすい教材で最短合格を目指せるアガルートアカデミーがおすすめ!

土地家屋調査士の独立のメリットは?

士業の中でも独立開業を目指す人が多い土地家屋調査士ですが、独立するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

こちらでは、土地家屋調査士における独立開業のメリットに加え、デメリットについてもご紹介します。

- メリット:独占業務があり将来性が期待できる

- デメリット:景気の影響を受けやすく収入が安定しにくい

土地家屋調査士が独立することの明暗について、まずメリットに目を向けてみましょう。

独立開業のメリット①:独占業務があり将来性が期待できる

土地家屋調査士が独立開業を行う最大のメリットは「独占業務があり将来性が期待できる」ことです。

国家資格の1つである土地家屋調査士は、「不動産の表題登記」に必要な申請を代理することが出来る唯一の専門家です。

「表題登記」とは、土地や建物に関する所在や規格、所有者の個人情報などを公的に登録するために行う登記のことです。

特に「建物表題登記」の申請は、家を新築した場合や建売物件のように登記されていない不動産を購入する場合1カ月以内に行う義務があり、怠ると十万円以下の過料が処せられます(不動産登記法第四十七条・第百六十四条)。

つまり、国民の義務を独占的にできる業務があるため、独立後も仕事を失う可能性が低いと言えるのです。

また、表題登記には現地測量や立会い業務が必要となるため、肉体労働や繊細な動作を苦手とするAIやドローンなどの最先端技術に代替される可能性も低いです。

このように、他の士業やAIにも仕事を奪われることなく将来性が期待できるため、土地家屋調査士として独立開業を行うメリットは大きいと言えます。

独立開業のメリット②:高収入を目指すことが出来る

土地家屋調査士として独立し自身の事務所を大きくできれば、社員として勤務する土地家屋調査士よりの年収を超えることも期待できます。

一般的な土地家屋調査士の年収は500万円~600万円とされていますが、上手く独立できれば1,000万円の大台も見えてくるはずです。

もちろん戦略等はかなり練る必要があると思いますが、それでもこれだけ高い年収が狙えるというのは魅力的ではないでしょうか。

未経験でも独立は可能なのか、何年の経験を積むのが理想なのかはこれからご紹介しますのでお見逃しなく!

独立開業のメリット③:これから仕事が増えると予想されている

将来性と年収以外のメリットとして、業界全体としてこれから活躍しやすいという点が挙げられます。

現在の土地家屋調査士の業界は全体的に高齢化が進んでおり、一気に引退が加速する時代が訪れるでしょう。

そのビッグウェーブに乗り切れば安定した案件数を獲得できることが予想でき、土地家屋調査士として活躍できる場は今よりもグッと広まっていくはずです。

こういった理由から、土地家屋調査士として独立するのはおすすめと言えます。

土地家屋調査士の独立のデメリットは?

一方で、土地家屋調査士として独立することにはデメリットも存在しています。

これからご紹介することも吟味した上で、ご自身が独立することの可否を検討してみてはいかがでしょうか。

独立開業のデメリット①:景気の影響を受けやすく収入が安定しにくい

土地家屋調査士が独立開業を行うデメリットとして「景気の影響を受けやすい収入が安定しにくい」ことが挙げられます。

土地家屋調査士における大半の仕事内容が、公共工事の増加や住宅の増建築に伴い測量や表題登記の案件を受注することです。

それゆえ、好景気の際には活発に行われていた不動産取引や建設工事が不景気では停滞し、結果として土地家屋調査士の仕事量が大幅に減ってしまいます。

他の士業と比較して、景気の影響を受けやすいので独立開業を行う際には景気動向や需要を考慮する必要があります。

独立開業のデメリット②:自分の案件獲得力が問われる

高年収を目指せるという独立開業のメリットをご紹介しましたが、裏を返せば自分の実力と努力次第という意味合いを含んでいます。

独立開業するだけで顧客が集まってくるという甘い話はなく、実際には血のにじむような努力が必要という声が多いです。

具体的には下記のような施策を考え、自身で問題点をキャッチアップしながら改善を続けていく必要があります。

【新規顧客の獲得】

・相談会の実施

・WEB、SNSを活用したマーケティング

【顧客単価、継続率の向上】

・強みのある独自性の模索

・業務のクオリティ向上

これ以外にも自身で創意工夫ができる点は無限にあり、こういったことを楽しめる方でないと独立開業は向いていないのかもしれません。

ただ効果が出れば確実に年収アップとなって返ってくるため、会社勤めの土地家屋調査士にはない強みとも言えるでしょう。

土地家屋調査士の独立開業は未経験でも可能?

未経験者でも資格さえ取得すれば土地家屋調査士として独立開業をすることは法律上可能です。

しかしながら、以下の3つの条件の内、最低1つでも満たしていないと独立を成功させるのは困難と言えます。

- 測量ができるかどうか

- CADを使いこなせるかどうか

- 開業資金を用意できるかどうか

実務経験が無い分、どのようなスキルやポテンシャルで優位性を保てば良いのか具体的に見ていきましょう。

未経験でも独立開業する条件①:測量ができるかどうか

未経験者が独立開業を成功させる条件の1つ目は「測量ができるかどうか」です。

そもそも土地や建物の測量が出来なければ、実務経験者であっても土地家屋調査士として生計を立てることは困難です。

そのため、一般的には調査士の資格取得後に事務所へ就職し、トータルステーションの設置方法から測量手順、現場状況を記したメモの取り方まで、測量に関するひと通りの手順を前任者や先輩調査士から数年間教育してもらいます。

一方で、一度も就職せず独立する場合には、測量士補の資格を取得することや測量専門学校に通うなど、事務所経営と並行して測量技術を習得することが望まれます。

言うまでもなく、元々測量の経験がある方や、知り合いや家族から測量を教えてもらえる環境にある方は、測量に関しては問題ないでしょう。

未経験者の場合は元々のコネクションがないため、技術力の高さで集客をする必要があります。土地家屋調査士として信頼を勝ち取るためにも、優れた測量技術は欠かせません。

未経験でも独立開業する条件②:CADを使いこなせるかどうか

未経験者が独立開業を成功させる条件の2つ目は「CADを使いこなせるかどうか」です。

不動産業界や測量業界にもデジタル化が浸透し、手書きによる作図の文化からCAD(Computer Aided Design)ソフトによるデジタル作図が主流となってきています。

例えば、土地の境界確認図に構造物を記載する場合や、座標値の計算、トータルステーションから測量データをCADへインポートする際など、様々な場面にてCADのテクニックが必要不可欠です。

CADは所属する調査士会によっても種類が異なる上に、資格勉強だけではカバーできないため実務経験で習得する必要があります。

測量技術同様、未経験から独立する場合にもCADを使いこなせなければ仕事を続けるのは難しいと言えます。

未経験でも独立開業する条件③:開業資金を用意できるかどうか

未経験者が独立開業を成功させる条件の3つ目として「開業資金を用意できるかどうか」が挙げられます。

土地家屋調査士が独立開業する場合の初期費用の目安は約400万程度となります。以下の表にて、具体的な用途と金額を記載したので参考にして下さい。

| 用途 | 金額 |

|---|---|

| 土地家屋調査士連合会の登録費・年会費(調査士会によって様々) | 約25万円 |

| 測定器具(コンクリート杭・ハンマー・金属標など) | 約30万円 |

| 事務作業用品(PC・プリンター複合機・文具など) | 約50万円 |

| CADソフト | 約100万円 |

| トータルステーション(測量機) | 約150万円 |

| 現場用車両 | 約80万円 |

| 事務所(中古) | 約50万円 |

上記の表からも分かるように、測量で使用するトータルステーションやCADソフトのような高額な機器からオフィス用品や、調査士会の登録費まで様々な資金を準備する必要があります。

高額な開業費用がネックとなり独立開業を見送る土地家屋調査士も少なくありません。

リース製品や中古品を利用するにしても、余裕を持った開業資金を準備するようにしましょう。

結論:未経験での独立はおすすめできない

ここまで実務が未経験の土地家屋調査士が独立するための条件をご紹介しましたが、正直未経験のままいきなり独立開業するのはおすすめできません。

まともなスキルがないままでは案件を消化できないだけでなく、評判が落ちてしまうというリスクもあります。

それだけでなく、独立開業時の借入を返す計画が立てられないことから、社会的な信頼を一気に失ってしまう可能性まであるのです。

土地家屋調査士になりたての際は、事務所や企業で実績を踏んでから独立開業を考えることをおすすめします。

独立開業までの実務経験の平均年数

土地家屋調査士は実務経験が必須ではありませんが、独立開業できる技術力が身に付くまで平均で何年必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」で独立開業時の年齢データが公開されていたため、深掘りしてご紹介いたします!

独り立ちするための経験を積むのは何年?

先述した情報サイトでは、就職後の周囲からのサポートが無くとも自力で働けるようになる実務期間として「2年以上〜3年以下」が最も多い回答となっています。

中には、「10年以上」と回答している方もいることから、全ての実務を経験するためには長い時間を有する事が分かります。

土地家屋調査士は、不動産という大事な資産を扱う仕事であるため、業務上での失敗は許されません。

実務経験の平均年数からも分かるように、独立開業を行うまでに一度は測量やCADの使用方法について「見て覚える」期間が重要と言えます。

もっと経験を積んで独立開業するのも有効

先ほどご紹介した年数は、あくまで独立するために必要な最低レベルの長さです。

もし自分の強みや特徴を持った事務所を開業したいという方は、より長い年数の経験を積むといいかもしれません。

「具体的に何年?」と聞かれると微妙ですが、忍耐強く民間企業や事務所で重要職を経験し20年~30年のキャリアから独立を考える方も多いようです。

実際はその方のキャリアイメージにもよるため、ご自身がどうなりたいかを考えて行動してみてはいかがでしょうか。

実務経験がなく独立開業する場合の注意点

実務経験がなく独立開業する場合には、かなり厳しい道のりになることを覚悟しなければなりません。

こちらでは、実務経験が無い方が独立開業する場合の注意点について以下の2つをご紹介します。

- 試験内容と実務内容は違う

- 顧客がいないと仕事の確保が難しい

実務経験が無いとどういった面で苦労するのか具体的に見ていきましょう。

注意点①:試験内容と実務内容は違う

実務経験が無い方が独立開業する場合の注意点の1つ目として「試験内容と実務内容が異なる」ということが挙げられます。

土地家屋調査士の試験では、平面測量に関する問題と作図問題が出題される筆記試験と、不動産登記法や土地家屋調査士法に関する口述試験の2種類です。

一方で、土地家屋調査士の実務には「境界の立会い」や「登記申請に関する調査報告書」があり、試験ではカバーされていない業務となります。

特に、調査報告書は実務において必ず取り扱うもので、土地家屋調査士法人や関連企業などに就職して書類の書き方を習得するのが一般的です。

これまで説明してきたように土地家屋調査士の仕事は、実務経験がないと業務の進め方が分からない場面が少なくありません。

注意点②:顧客がいないと仕事の確保が難しい

実務経験が無い方が独立開業する場合に最も注意すべきことは「顧客がいないと仕事の確保が難しい」ということです。

事務所を構えて安定した収入を得るためには、継続して案件を請けるだけの顧客やコネクションが必要です。

特に、ベテランの土地家屋調査士が長年に渡り強固な地盤を築き上げている地域においては、営業やコミュニケーションを工夫しなければ案件を獲得するのは相当難しいと言えます。

優れた実務経験者でも人脈がなかったために、廃業に追い込まれるケースも少なく、実務経験者でも苦労する人脈作りを未経験者は一から根気強く行わなければなりません。

最近では、ブログやWeb広告を使ったネット集客や、Twitterや FacebookなどのSNSによる宣伝といったデジタル技術を利用した人脈作りが主流となりつつあります。

デジタル技術を利用しつつ、建設コンサルタントや測量業者、不動産業者などとのお付き合いを広げるようにしましょう。

土地家屋調査士を取得するならアガルート

これまで土地家屋調査士が未経験でも可能なのかについて紹介してきました。

土地家屋調査士資格を持っていると、独立も可能な資格でとても魅力的な資格となっていますが、比較的難易度も高いのも特徴となっています。

本気で土地家屋調査士に受かりたいなら、アガルート通信講座がおすすめとなっています。

アガルート通信講座は土地家屋調査士を始めとした、難関国家資格を専門に扱う通信講座となっています。

アガルートの特徴

- プロが監修しているテキストと効率的なカリキュラム

- 業界トップレベルの合格実績

- 土地家屋調査士資格のマンツーマン指導

アガルートの土地家屋調査士試験講座の口コミ・評判は?コース概要から料金費用・合格実績まで徹底解説

アガルートのカリキュラム

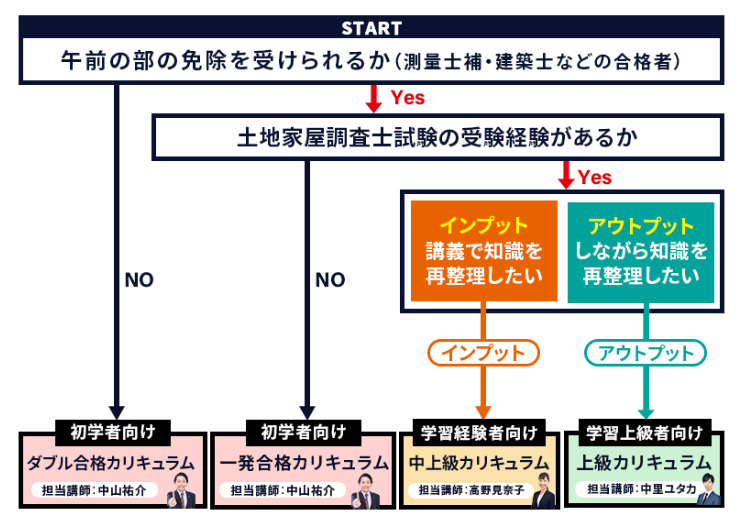

アガルートの土地家屋調査士のカリキュラムは、受験者の難易度に合わせて選択することが出来ます。

全く知識の無い初学者はもちろんのこと、一度試験を受けたことがある方や、ある程度の知識を兼ね備えている方向けなどレベル別でカリキュラムが存在します。

学習経験者でカリキュラムに迷う方は、本試験の択一式で基準点を超えられる方は中上級カリキュラム、合格に一歩及ばない方は上級カリキュラムを選ぶと良いでしょう。

自分のレベルに合った講義内容、カリキュラムを選択することで無駄なテキスト代や講義代がかからず、効率的に学習することが出来ます。

合格すれば受講料が全額返金される合格特典もあるため、モチベーションや集中力を維持して試験に臨むことも可能です。

高い合格実績

アガルートではレベル別に合わせた魅力的なカリキュラムのおかげで、輝かしい合格実績を残しています。

令和5年度の土地家屋調査士試験の合格率は63.41%と全国平均の6.56倍の合格率となっており、アガルート通信講座のレベルの高さが分かりますね。

また、過去3年連続で全国1位合格者を輩出している点も、アガルートの実績の高さならではです。

有名講師によるマンツーマン指導

さらに、アガルートでは個人に合った学習プランや、指導をマンツーマンで講師が用意してくれるオプションもあります。

講師達は土地家屋調査士試験を知り尽くしたプロで、今まで多くの合格者を輩出してきました。

マンツーマン指導を利用すれば、一発合格も夢では無くかなり土地家屋調査士試験の合格に近づくことが出来ます。

土地家屋調査士は未経験で独立開業できる?まとめ

今回、実務経験が無い土地家屋調査士でも独立開業出来るのかについて解説してきました。

未経験からでも事実上では独立可能ですが、事業を軌道に乗せるためには経験者同等以上のスキルや人脈が必要です。

そのため、多くの調査士が一度は就職し、測量器械の使用方法や書類の書き方といった実務経験を積んだ後に独立します。また、独立後に活かせる人脈作りや資金繰りといった事前準備を行う方も少なくありません。

未経験から独立をする場合には経験者以上に苦労することを覚悟して、測量・CAD・資金の3つを押さえるようにしましょう。