裁判の当事者を弁護したり、はたまた契約書のチェックや手続きを行ったりと、法律に関する業務は何でも行う「弁護士」。

弁護士は国家試験の中でも最難関に分類されるほど取得するのが難しい資格であり、それだけに高収入であることも有名です。

「弁護士を目指したいけど、仕事の内容や種類はどんなものがあるの?」と疑問を持っている方も多いでしょう。

そこで、この記事では弁護士の役割や仕事内容を中心に、向いている人のポイント、また弁護士試験に合格するための最短ルートをご紹介します。

司法試験・予備試験の通信講座・予備校おすすめランキング9選!料金費用の安さ・人気・評判を徹底比較【最新】

司法試験予備試験合格におすすめの通信講座

弁護士の役割とは?

弁護士の役割は「どんな人が相手でも基本的人権を守り、法に則り社会正義を全うすること」です。

弁護士法では職務については以下のように記載されています。

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

また、弁護士は同士業である司法書士や行政書士よりも幅広く法律業務に携わることができることも特徴といえます。

参照:法務省

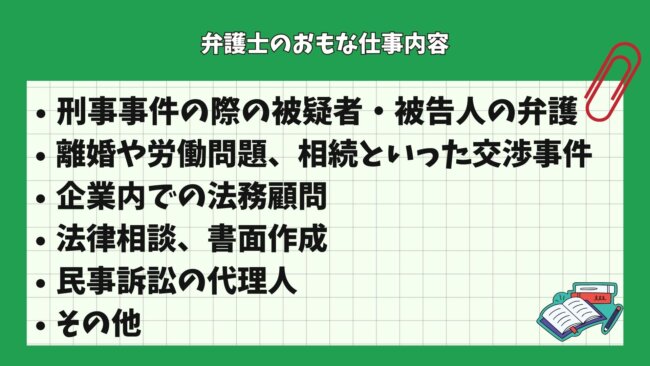

弁護士のおもな仕事内容

ここからは実際に弁護士がどのような仕事を行っているかについて解説していきます。

弁護士の仕事の種類は「刑事事件」「民事事件」「企業内での法務」「公益活動」の4種類に分けられるため、それぞれ詳しく見ていきましょう。

まずは弁護士と聞くとすぐに思い浮かぶであろう刑事事件の仕事についてです。

刑事事件の際の被疑者・被告人の弁護

刑事事件で弁護士が弁護を担当するのは罪を犯した被疑者(またはその可能性がある被告人)です。

刑事事件を担当する場合、依頼を受けたらまずは被疑者・被告人と面会を行い、事件の詳細や弁護の方針を話し合います。

また、裁判の際に被疑者に有利になるように証拠集めを行ったり、また検察官や裁判官・被害者に至るまで、事件にかかわるあらゆる人々と少しでも被疑者が有利に立てるような交渉をしたりします。

これらの準備を経て公判(実際の裁判)に進み、被疑者の弁護を行うのです。

離婚や労働問題、相続といった交渉事件

民事事件においては刑事事件とは違い、被害者・加害者のどちらかを弁護することになります。

民事事件で扱われる主な訴訟内容は以下の通りです。

・遺産分割などの相続問題

・労働問題

・債権回収

・債務整理

弁護士は裁判中の弁護はもちろん、裁判以外でも上記のような事柄に対して被害者のサポートを行ったり、加害者に対して交渉をしたりといった役割を果たします。

一口に弁護士に弁護を依頼するといっても、その費用相場は取り扱う内容によって異なってきます。

例えば離婚事件の着手金は約30万円、相続事件における遺産分割協議の着手金を20~30万円などというように決められているようです。

ここに相談料が1時間で1万円とかかってくる場合がほとんどで、それに加えて法律事務所によって料金体系が違うので、一概に「〇〇円」とは言えません。

企業内での法務顧問

法律事務所に籍を置きながら企業の顧問弁護士を務める「企業法務弁護士」のほか、企業内で「企業内弁護士(インハウスローヤー)」として働く選択肢もあります。

これは企業の「正社員」として働く形であり、法律事務所の個人事業主的な弁護士とは異なる働き方です。

企業内弁護士の仕事内容は多岐に渡る

インハウスローヤーは企業内の法務部に所属し、契約書の作成や株主総会の準備といった業務を行うことになりますが、これ以外に「戦略法務」「予防法務」があります。

戦略法務では主にM&Aといった企業経営の核心に迫る大きな仕事を担当し、予防法務では例えばハラスメントや労働問題といったトラブルに対処するためのマニュアルを社員に浸透させる、などの役割が求められています。

このように、小さなものから大きなものまで、インハウスローヤーはその企業専属の法律のエキスパートとして活躍することが期待されているのです。

ワークライフバランスは法律事務所よりも優れているといった面も

弁護士は法律事務所に所属していても個人事業主扱いであり、またいくつも案件を掛け持つことから、何かと激務というイメージがつきがちです。

ですがインハウスローヤーは正社員と同じ扱いであるため、会社内の就業規則に則り、比較的柔軟に働くことができます。

また、担当する業務が社内のものであることから時間外の緊急の呼び出し、といったケースも少なく、ワークライフバランスは優れているといえるでしょう。

法律相談・書面作成

弁護士の仕事は通常、法律相談から始まります。

法律相談では、依頼者の制限された時間内での悩みに対応し、事件の見込みや選択肢を明確に示すことが求められます。

法律相談で依頼者の信頼を得られなければ、その後の依頼や協力が難しくなるため、弁護士の仕事の中でもとくに重要なものになります。

また書面作成も弁護士の重要な業務の一つであり、法的文書の作成能力は不可欠。

契約書、訴状、準備書面など、様々な文書を作成し、それをわかりやすく明確な内容に仕上げることが求められます。

ただし近年のAIの進化により、パターン化された業務に関してはAIが活用され、効率的に処理されることが期待されています。

上記により、弁護士の役割がより多様化し、専門性を発揮する場面が増えることが期待されます。

民事訴訟の代理人

弁護士の仕事には、お金の貸し借りや交通事故の損害賠償など、民事訴訟の代理人としての役割もあります。

書面作成が主要な業務の一環となり、おもに裁判に備えて主張を整理したり、証拠書類を用意したりするために準備します。

実際の裁判期日は通常15分から30分ほど程度ですが、弁護士は裁判での主張を的確に伝え、クライアントの権利を守るために、事前に書面を丁寧に作成しなければいけません。

その他の仕事

弁護士の仕事には上記以外にも、自治体の職員として働く自治体内弁護士や過疎地での公設事務所弁護士といったものも挙げられます。

弁護士は、裁判官や検察官と異なり民間の職業となるため、幅広い仕事を受け持っています。

弁護士の勤務時間や休日はいつ?土曜も出勤?休日出勤はあるの?

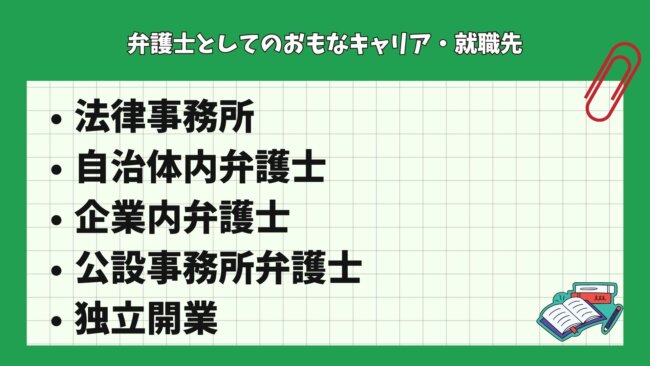

弁護士としてのおもなキャリア・就職先

弁護士の仕事内容についてご紹介してきましたが、ここでは主に弁護士が働く就職先・職場についてご紹介します。

法律事務所

司法修習を終え、弁護士登録を終えた新任弁護士は法律事務所に所属するケースがほとんどです。

法律の知識があるもののやはり実務経験が浅く書面作成や尋問技術に不慣れなことから、法律事務所での経験を通じて先輩弁護士からの添削や尋問技術の学習を通じて、実務スキルを磨いていくことが一般的です。

また法律事務所は規模が大小さまざまであり、海外に多数の拠点を有する事務所もあります。

とくに個人経営の事務所では一般民事から様々な業務を手がけ、幅広い経験を積むことができ、大手法律事務所では500人以上の弁護士が専門分野に特化して業務を行っています。

弁護士の資格があるからといってすべての分野を賄う必要はないため、法律事務所に所属することで時間をかけて自身の得意分野を見つけて専門性を発展させられるでしょう。

したがって弁護士として就職活動を行う際には、各事務所の特徴や働き方を注意深く調査し、興味のある分野や自分に合った環境を見つけることが何よりも重要です。

サマークラークや説明会を利用して早い段階から情報収集を行うのもひとつです。

自治体内弁護士

自治体の法務部や労働委員会などで働く弁護士は、都道府県や市区町村の職員として活動しています。

業務内容は規則や条例の策定、法律相談、住民対応など、自治体に特有の法律業務が中心となるのが特徴です。

公務員としての地位を持つため兼業は原則禁止で、自治体の職務以外での弁護士活動は基本的にできないため注意が必要です。

ただし、一部の自治体では許可を得て兼任が認められている場合もあるため、就職活動時には各自治体の条件やルールを確認するようにしましょう。

企業内弁護士

企業内弁護士は法務部や総務部などで会社員として働くプロフェッショナルのことを指します。

主な業務には、企業の契約書や知的財産の管理に関する業務、紛争予防や不祥事への対応などが含まれます。

企業内弁護士は法律事務所と異なり、常に同じ企業のために働くといった違いがあります。

法律事務所が業務委託が一般的な中、企業内弁護士は雇用契約を通じて所属企業に雇用されるのが特徴です。

会社員としての福利厚生や安定感を享受できる点と、企業内弁護士は企業の法的リスクを最小限に抑えられるメリットがあります。

企業内弁護士を選ぶ弁護士は近年、ますます増えてきているといわれています。

公設事務所弁護士

独立開業

弁護士は通常、法律事務所での経験を積んでから独立することが一般的ですが、中には法律事務所での勤務を経ずにすぐに独立するケースもあります。

いわゆる「即独」と呼ばれ、弁護士が独自の法律事務所を設立する形です。

即独のメリットとしては、法律事務所での経験がなくても自らの事務所を立ち上げられる自由度が挙げられます。

先輩弁護士からの直接の指導は得られませんが、弁護士会などからのサポートを受けながらスタートできるため、独立開業へのハードルは低いと言えます。

即独の弁護士は従来の人間関係やネットワークを活かして顧客を獲得し、自身のスタイルで法律業務を展開しています。

自分のペースで運営したい方や中には年収アップの可能性もあるので、ある程度弁護士としてのキャリアを築いた方であればおすすめです。

弁護士の就職先や主な活躍の場とは?法律事務所以外にもあるの?

弁護士としてはたらくやりがいとは

弁護士の仕事内容は多岐にわたり、やりがいもたくさんあります。

ここでは、弁護士として働くやりがいについてご紹介します。

困っている人を助けられる

弁護士は、借金、相続、離婚、傷害、横領などの法的トラブルに直面した人々に対し、専門知識を駆使してアドバイスをおこなう仕事です。

世の中の人が抱えるストレスや疲弊した状況を理解し、解決に導くことで、借金返済の目途や相続の円満な分割、和解や慰謝の行為、被害者への補償や再発防止の支援など、解決することで社会貢献につながります。

個人の問題を取り扱う場合、感謝されることもあります。

人の人生や企業活動においても継続的なサポートをおこなうため、依頼者の納得や満足を得ることが大きなやりがいとなります。

あらゆる職業・企業と関わる機会がある

弁護士の仕事は人との対話が不可欠であり、様々な背景や属性を持つ多くの人々と接する職業です。

年齢や性別、職業などを問わず、依頼者との対話を通じて法的問題を解決する役割を果たします。

常は得られない人や企業の営みに触れる機会が多く、多様な経験を積むことができるのが弁護士のやりがいのひとつといえるでしょう。

また弁護士は初年度からプロとして認識され、幅広い依頼者に対して頼りにされる存在となります。

異なるバックグラウンドを持つ依頼者とも柔軟かつ専門的な対応が期待され、依頼者がどのような方であっても、その信頼を得るために自分の専門知識と経験を活かしアプローチを取ります。

「いろんな人と関われる仕事に就きたい」「変わった職業や企業について知りたい」といった方は弁護士に向いている可能性が高いです。

自分に合った働き方を実現しやすい

弁護士は自由な働き方ができ、一生を通じて同じ場所で働く必要はありません。

弁護士資格があれば事務所でも企業でも独立でもできますし、転職や異なる職場への移籍が容易で、ひとりひとりのライフステージに合わせた柔軟な働き方ができます。

自身のライフスタイルの変化や職場が合わなくても資格さえあれば、どこででも働けることが弁護士として働く魅力といえます。

弁護士はどんな時に仕事のやりがいを感じる?働く楽しさはある?

弁護士の1日のスケジュール

法律事務所所属の弁護士の仕事は職場によってさまざまであり、日々多種多様な業務に携わります。

たとえば法廷弁護士は裁判所の予定を基軸にし、交渉や相談などを組み込んだスケジュールを調整します。

不定期の出張や打ち合わせが入り、働く場所や内容、会う相手が日によって変化し、デスクワークの時間ももちろん含まれます。

また法廷を主な職場としない弁護士もさまざまな人との面談や会議が予測不能なタイミングで発生し、決まったスケジュールで動くことはほとんどありません。

一方企業内弁護士は通常正社員として雇用されることから定時で働き、月曜日から金曜日までの業務時間が固定されるのが特徴です。

定時外の仕事に関しても残業は法令に従い、36協定に合致する範囲で行われます。

弁護士の年収はどれくらい?

厚生労働省が発表している「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、弁護士の平均年収は約728万円であると言われています。

日本のサラリーマンの平均年収が約436万円であることを踏まえると、この数字はかなり高い水準にあるといえます。

また、弁護士の給料には男女差はそれほど存在しません。

男性弁護士の年収は約729万円、女性弁護士の年収は約726万円と多少の差はありますが、男女分け隔てなく稼げる職業だといえるのではないでしょうか。

ただし、弁護士の数そのものは増えているものの女性弁護士はまだ数少ないので、さらに男女平等となる賃金体系や職場環境が整備される必要はあるといえます。

参照:厚生労働省

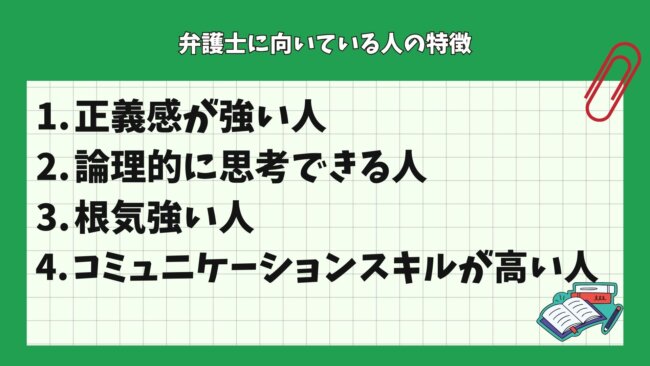

弁護士に向いている人の特徴

司法試験を受験する前に弁護士としての理想像を知っておくことは、これから勉強のモチベーションを高めるために必要にもなるはずです。

弁護士に向いている人の特徴は以下の4つにまとめられます。

①正義感が強い人

弱い人を守るという職業柄、正義感があることはもはや必要不可欠といえるかもしれません。

法務だけではなく公益活動に携わることが求められることからも、あまりに正義感に欠けた人の場合では仕事を楽しみにくいでしょう。

②論理的に思考できる人

弁護士は持ち前の法律知識を駆使して相談者をサポートする仕事です。

時には窮地の状況に陥ることもあるため、どんなシチュエーションであっても冷静に対処することが求められます。

そのため、弁護士を志す人には客観的に物事を判断できる論理的思考能力が必要であるといえるのです。

③根気強い人

これはどの職種であっても共通することですが、仕事に対するストイックさはある程度必要です。

というのも、相談者に限らず事件にかかわる人への聞き込みや証拠集めなど、勝訴を手に入れるために粘り強く案件に向き合わなければいけないからです。

しかし、「自分はあまり根気強くないかも……」と心配している人であっても、弁護士になる以前に司法試験の長い試験勉強でその力は磨かれるので、あまり不安に思うことはないでしょう。

④コミュニケーションスキルが高い人

弁護士はクライアントワークであるため、相談者とのコミュニケーションなしでは仕事ができません。

そこで必要になるのが、相手の話から何が問題であるのかを見抜いて丁寧に接するコミュニケーション能力です。

司法試験時点ではどれだけ勉強ができるかが問われるものの、現場に出てからはコミュニケーションの上手さの方が重要であることも多くあります。

弁護士に求められる能力とは?コミュニケーション能力が重要?向いている人の特徴・適性を解説

弁護士になるには

弁護士になるには、国家資格である司法試験への合格が必須です。

司法試験は誰でも受験できるものではなく、受験資格を取得しなければいけません。

法科大学院で学ぶルートと司法試験予備試験に合格するルートの2つが一般的です。

ここでは、それぞれのルートについてご紹介します。

法科大学院で学ぶ

法科大学院(ロースクール)は、全国の大学で提供される大学院で、法曹に必要な知識や能力を習得するための教育機関です。

入学後は未修者であれば3年間、既修者は2年間学ぶことで司法試験の受験資格を得られます。

なお令和5年以降は、法科大学院既習2年次または未修3年次に在学中に司法試験を受験できる新しい受験制度が導入されました。

司法試験予備試験に合格する

法科大学院に入学せずに司法試験受験資格を得るには、司法試験予備試験に合格しなければいけません。

試験は短答式と論文式で評価され、合格率も3~4%程度と国家資格の中でもかなり難易度が高い試験となります。

合格後は司法修習として、1年間の修習を司法研修所で受けます。

司法修習生考試(二回試験)に合格すると、最終的に法曹の資格が授与される仕組みとなっています。

【2024年最新】司法試験・予備試験の通信講座&予備校おすすめ10社ランキング!費用・評判を徹底比較

弁護士を最短で目指すなら「アガルートアカデミー」

弁護士の仕事内容の種類やキャリアを今まで紹介してきました。

「弁護士になりたい」という思いをさらに強くした人にとっては、一体どのようにしたら超難関試験である司法試験を最短で合格できるのか気になっているところではないでしょうか。

そんな人におすすめしたいのが、通信講座の「アガルートアカデミー」です。

アガルートは法律系の資格試験に圧倒的な強みを持っており、かつ資格予備校に通うよりも遥かにコスパが良いことが特徴です。

以下ではアガルートを使うメリットについて詳しく紹介していきます。

司法試験の合格占有率が36%

令和5年度司法試験に合格した人のうち、アガルートの受講生の割合は36%になっています。

他の大手資格予備校と比べればまだ歴史は浅い講座ですが、約半数の合格者が占めているという点から、アガルートには一定以上の信頼を置けるといえるでしょう。

アガルートの公式サイトでは合格者の生の声を記載した合格体験記も掲載されているので、合わせてご覧ください。

プロの講師陣による充実したオリジナルテキスト

アガルートのテキストは全て講師陣の手によって作られたオリジナルです。

フルカラー、かつ重要なポイントが分かりやすくまとめられた設計になっており、受講者から好評の声を集めています。

また、司法試験で実際に出題された過去問を徹底分析して作られているので、「必要十分」な知識を効率的に学ぶことが可能です。

手厚いサポート体制で合格を目指せる

「講座自体は気になるけれど、どれを受けたら良いか分からない」と考えている人も多いでしょう。

そういう時のために、アガルートでは無料受講相談を受け付けています。

Zoomや電話、メールなどで柔軟に相談ができるので、受講前の不安を解消することが可能です。

受講した後も講師やスタッフが全力でサポートしてくれるため、最短での合格も実現できます。

弁護士の仕事内容や働き方はさまざま

今回は弁護士の役割や仕事内容を中心に、就職先やキャリア、向いている人の特徴などについて解説してきました。

弁護士は刑事事件・民事事件と事件の種類によって複数の種類があり、かつ仕事内容も多岐に渡ります。

また法律事務所や企業内弁護士といった働き方だけではなく独立などもできるので柔軟な働き方が実現でき、高収入もめざせます。

もし弁護士を目指しているのであれば、自分に合った働き方ができるように事務所だけではなく、あらゆる視野を持っておくといいでしょう。

ただし、弁護士になるには司法試験への合格が必要となり、弁護士はハードな仕事です。

独学で司法試験に合格するひともいますが、一人では不安という方や全くの法学未経験からスタートするという方は、是非アガルートの司法試験講座の活用を検討してみてください。